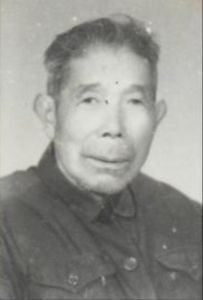

洪宇刚,字涤怀,号小寒山人,谱名用杭,生于1900年,卒于1998年,浙江临海城关人,临海市武术协会副主席、顾问、吴鉴泉入室弟子、吴式太极拳第三代传人、太极拳家、太极拳理论家、浙江武术三老、浙江健康老人。祖居位于三井巷,现在芝麻园附近,系先祖洪枰故居,旧称小亭云山馆,当年很是有名,有藏书万余册,可惜大部分毁于大火,现在是临海市文物保护单位,主体建筑仍基本保存完好,建筑设计极为精巧,气势恢宏。洪家是临海名门望族,历代名贤辈出,最有成就者是洪颐煊,与兄坤煊弟震煊时称“三洪”,其四弟革煊亦很有成就,人称“大洪渊博,小洪精锐。”洪颐煊是清代大儒,著名文学家,史学家,书法家,藏书家,有大量著作存世,如《经典集林》,《管子义证》,《小尔雅》《钱王铁卷考—》《倦舫法贴》等等。

洪革煊这一代分家迁居邓巷,邓巷洪家亦很有声望,历代人才辈出。洪涤怀于1900年出生在邓巷洪家,其父洪宗泽在北京浙江同乡会工作,洪涤怀是第四子,族弟称他为“老四哥”,七岁上学,先在家馆读书,1907年进北山小学,因北山小学位于朱子祠,离家里较远,1908年又转到位于县学前的敬一小学,因身体多病,经常旷课,小学未读毕业,其父从北京来信托洪涤怀的四叔将其带到北京就学,这样可以一边方便就医,一边读书,1914年他考入安徽中学,这个中学是北京九门提督江朝宗创办,专门招收安徽旅京子弟,因浙江旅京会馆在安徽中学对门,两家人进出经常碰面,比较熟络,经协商学校同意接收洪涤怀入学,用的是洪涤怀这个名字。安徽中学很有特点,除了正常课业与普通中学一样外,另设一门武术课程,叫十路弹腿,由李姓兄弟二人任教。除读书外,洪涤怀还喜欢足球,但更感兴趣的是十路弹腿,空余时间大多用在练武上,经过四年的努力,直到从安徽中学毕业仍然坚持不懈地练习,终于身体有了起色,渐渐变得强壮起来,自此体会到运动对身体带来的好处。

1918年旅京浙江同乡会经过改选,杭州人孙贤琦任会长,湖南人胡维德任副会长,此二人均对其父洪宗泽极为信任,所以委任他为常驻办事员,洪涤怀也得以与父亲一起住在会馆内,会馆是前清人赵寄图的私宅,范围很广,后来,浙江同乡会在此创办浙江小学,小学里有很多图书,几年后,小学停办,有大量图书仍封存在会馆内,其父允许洪涤怀进去阅读,自此洪涤怀几乎很少外出游玩,空闲时间都在图书馆中度过,阅读了大量书籍,涉猎非常广泛。如王凤洲,袁了凡所写的关于人生观和世界观方面的书等等。

在京几年,虽然时间不长,但读了大量的书,对洪涤怀的思想影响很大,自此养成了好运动,喜读书的习惯,形成喜静而沉稳,乐观而积极向上的性格。读书改变了他的思想,树立了正确的人生观和世界观,也奠定了深厚的国学基础,从此性格变得坚强又百折不挠。据洪涤怀自传描述,此前由于身体一直很差,经常吃药,对自己的身体一直没有信心,总认为自已不会长命,每天在闷闷不乐中过日子,心情悲观。孟子的“夭寿不二,修身以俟之,”他感悟尤深,受益匪浅,后来一直把这句话当作座右铭,在此后近半个世纪跌宕起伏的人生道路上,始终激励着他克服困难勇敢前进,无论是抗日战争时期颠沛流离的境况还是回临海后清苦的生活都没有击倒他,反而能顽强地面对各种艰难困苦,努力地工作,在洪涤怀的多篇诗文中亦能充分地体现出这种乐观向上的精神。

他本来的名字叫洪涤怀,读书时名字也叫洪涤怀,毕业后要工作,其叔父认为这个名字与当时的国民党当政时代不相宜,所以改名为 洪宇刚,此后一直使用这个名字,解放后1952年户口登记时本来想用洪涤怀这个名字,但相关部门经查阅档案,发现其在旧政府工作时叫洪宇刚,因此必须登记为洪宇刚,所以正式的名字应该叫洪宇刚,包括在吴鉴泉师承表中也是洪宇刚这个名字。但人们仍习惯称呼洪涤怀,在家乡临海几乎没人知道洪宇刚这个名字。

读书毕业后他先在北京农商银行工作,工作比较顺利,后来,由于战乱导致农商银行倒闭,不久洪涤怀的父亲客死北京,屋漏偏遭连夜雨,洪涤怀既失去了父亲又失去了工作,没有了父亲的陪伴更没有了生活的来源,很快便陷入困境。但好在苍天有眼,恰在这时候接到南方友人来信,说湖南省盐务局招考税务员,但时间很紧,洪涤怀立即动身赶往长沙投考,结果考中,于是在1930年2月正式来长沙工作,任盐务局会计员,自此开始了长沙的生活。

来长沙工作后身体仍不是很好,有时还要吃药,喜欢睡懒觉,早上起来很晚,当时有一个同宿舍的人叫马称德(人们习惯叫他马子良),来自辽宁省昌图县,会形意拳和太极拳,每天大清早就在堂屋里练太极拳,练的是杨式太极拳,他为人热忱,经常劝洪涤怀练太极拳,说太极拳对身体有好处,他也愿意教会洪涤怀太极拳,但是洪涤怀认为太极拳又慢又不用力,心中有怀疑思想,他每次都很热忱地劝说,但洪涤怀总是口头上唯唯诺诺,虚以委蛇,却没有实际行动,见洪涤怀经常如此,这位热心人着实有些不客气了,每天早上天不亮就在窗前大声喊叫洪涤怀起床,没得办法,他只能悻悻然起床,然后马子良教他杨式太极拳,还反复劝说太极拳对身体的好处,在马子良兄长般关怀和热忱帮助下,经过几个月的学习,总算把杨式太极拳学会。

不久,马子良带洪涤怀到湖南省国术馆参观,洪涤怀看到学太极拳的人很多,且个个生龙活虎,体格健壮,因此,洪涤怀改变了对太极拳的看法,终于内心产生了学习太极拳的想法。

国术馆由湖南省政府主办,开始叫国术训练馆,何健任馆长,向恺然任秘书,但实际上由向恺然主持日常工作,向是国民党省党部主席何健的秘书,此人酷爱武术,又很有文学才华,原名向达,笔名平江不肖生,湖南平江人,《著有《江湖奇侠传》,《江湖大侠传》,《江湖仪侠传》等等,是中国武侠小说之鼻祖。国术馆成立于1931年,聘请的教员都来自全国各地各门派的武术名家高手,如杜心五,万籁声等,受向恺然的邀请,吴公仪吴公藻兄弟二人来到湖南国术馆教授吴式太极拳,吴公仪是吴鉴泉长子,吴公藻是次子,二人深得吴家真传。马子良与吴氏兄弟是多年好友,又同是游湘北方同乡,感情很好,由于马子良认为自已虽然练杨式太极拳多年,但没有学到真传,想改学吴式太极拳,便向吴氏兄弟提出请求,巧的是吴鉴泉当时恰好来到长沙,于是吴氏兄弟便把他介绍给父亲,不久,马子良又当面把洪涤怀,李春深,沈致和张敬龄推荐给吴鉴泉,吴鉴泉当即同意了他们的要求,自此他们一同踏入了吴门,正式成为吴鉴泉的弟子,马子良是引路人,对此洪涤怀非常感激。

“吴鉴泉老师在教我们学习拳架以前教导我们:练武首先应端正思想,以武德为先,以强身健体,养生修心为目的,不能恃强凌弱,人前显耀,另外由于吴式太极拳以柔化为根本,所以练吴式太极拳不能同时兼练它种拳术,已学会它种拳术的也必须停止练习。”回忆当年入门时的情景,洪涤怀仍感到历历在目,犹如发生在昨日,“遵照吴老师的要求我停止了杨式太极拳和十路弹腿的练习,然后吴老师一边指导教学姿势架式,一边又怕我们边学边走样,又交代我们每天未上场教练之前先找师兄吴公仪检验头天所学的架式有没有走样,如果有姿势不正确,必须先纠正达到合格后才开始教新的架式,通过天天检查及认真学习,三个月后我们终于掌握了一套标准的吴式太极拳。”

自从开始练习太极拳之后,不经意间洪涤怀觉得自已身体也慢慢好起来,不用去医院了,吃饭也渐渐多起来,心情也好起来,工作也信心百倍,充分认识到太极拳对身体的妙处,于是对太极拳产生了浓厚的兴趣,练拳的劲头更足了,每天很早就去拳场练功,改掉了睡懒觉的习惯。拳架学会后由公仪公澡兄弟教推手,首先教四正四隅推手,等动作熟练手上有点柔劲后,才开始教定步推手,然后是活步推手,烂采花,顺序前进,一步一个脚印。在教练过程中吴氏兄弟经常强调,吴式太极拳主要目标是练柔化功夫,它的基础建立在“静慢柔松,中正安舒,轻灵圆活”这十二字之上,这十二个字必须在打拳架和推手中时时处处加以体会,在实际行动中自觉地符合这一要求,不断练习,持之以恒,水到渠成,日积月累自然会在不经意间产生意想不到的效果,掌握听化拿发的技巧,最后才能真功夫上身。经过一年多的练习,洪先生身体越来越好,功夫提高很快,兴趣也越来越浓,几乎到了痴迷的程度,为了方便练拳,与公仪公澡兄弟有更多的时间在一起,洪涤怀把兄弟二人接到家里住,每天吃饭要二桌,几乎把全部薪俸都化在招待上,以至于解放后回到临海时几乎一文不名,但也正因为如此,文革中因洪涤怀是个“穷人”而未受大的冲击,这是后话。据先生姆说,因为练拳,洪涤怀每天要换洗三次衣服,早上练拳结束后衣服全湿透了需要换一次,早饭后接着练,要换一次,下午去盐务局上班,晚饭后又开始练拳,又要换一次,如此刻苦勤奋训练,又有吴氏兄弟早晚悉心教授,功夫自然提高很快,不到三年时间,洪涤怀已名震三湘,人称“洪鬃烈马”(洪鬃指洪涤怀,烈马指马子良)。这时,向恺然以湖南省政府的名义邀称吴鉴泉来长沙指导,当时迎接的场面极为隆重,许多省府要员都去火车站迎接,并铺上红地毯。

洪涤怀、马子良、李春琛、沈致和张敬龄等人就是这一次吴鉴泉来长沙时举行正式拜师仪式的,点上手臂一样粗的红蜡烛,行拜师之礼,才算正式成为吴鉴泉的入室弟子,当时场面隆重宏大,遍请三湘各门派高手、掌门人参加,还要接受各门派的挑战,气氛相当紧张。洪涤怀有诗记载:“三十师传保健术,消除百病笑颜开。轻灵圆活真妙趣,不用怀疑心不恢。”

正式拜师后洪涤怀更加刻苦练拳,功夫渐至炉火纯青之境,生活也安顺,但是天有不测风云,日寇大举进攻华北,进而发动武汉会战,湖南成了战略要冲,为了抗击日寇进攻长沙,国民党在长沙实行焦土政策,长沙居民紧急大疏散,并下令军警在长沙城内放火,导致居民死伤近30000人,烧毁民房90%以上,吴氏兄弟在紧急疏散时离开长沙回到上海。日寇开始进攻长沙后,湖南盐务局奉上级命令向衡阳转移。吴氏兄弟回到上海后不久,上海也战事吃紧,吴氏兄弟只好分道扬镳,吴公仪南下香港创办香港鉴泉太极拳社,吴公藻携其子大正又回转湖南长沙投奔洪涤怀,打听到洪涤怀已撒退到衡阳,于是吴公藻父子辗转来到衡阳,终于找到洪涤怀,刚到衡阳没几天,又闻日寇向衡阳道县进攻,日寇企图打通零陵,永明,龙虎关直捣桂林横扫两广,这样一来,衡阳越来越危险,洪涤怀只得带着吴公藻父子和湘盐局职员一起向道县转移,继续向西退入大徭山,当时湘盐局职员连同家属小孩子一起有三百余人,后来到达安坦坪,安坦坪在道县以西大徭山深处的一块大约几十亩的平地,由于产权不清,多年来两村一直争斗不休,政府始终解决不了,所以一直荒芜着,在当地政府帮助下,湘盐局一行三百多人在此安营扎寨,托当地人买来毛竹,麻绳,稻草等物资,搭起厂棚暂时居住,他们在此坚持了五个多月,后来由于资金告罄,上级要求他们向蓝山临武方向转移,并设法向驻在桂东的第九战区长官部联系请求援助,由于路上伪军土匪横行,又有日机轰炸, 他们只得夜行晓宿,分散行动以缩小目标,吴公藻父子与洪涤怀一起转移,直到汝城才重新集合队伍安顿下来,此时已临近春节,负表人李友生指派洪涤怀带领二名随从去桂东第九战区长官部借钱,尽管路上经常有土匪出没,但他们三人居然借到300万法币并且平安回来,解了燃眉之急,1945年2月13日在汝城过了一个简单的春节。此后他们暂居汝城一直到1945年8月15日抗日战争胜利,此时,上级动员湘盐局职员复员,洪涤怀受领导的指派到郴县负责办理过境盐斤查验工作,此时局势相对平稳,吴公藻父子才与洪涤怀分别,离开汝城南下香港,当时三人都没想到这次分别竟是永别,此后虽通信频繁但再也没有见过面,八十年代吴公藻八十多岁回长沙故地重游 ,曾来信邀请洪涤怀到长沙会面,但由于各种原因洪涤怀没有成行,甚是遗憾。吴公藻到长沙不久即一病不起,逝世在长沙,再后安葬在长沙。

洪涤怀在长沙有幸结识吴氏兄弟并踏入吴门与公仪公藻成为师兄弟,他们三人在一起有大约有七年时间,他们的感情亲如兄弟又胜过兄弟,特别是抗日战争时期洪涤怀与吴公藻父子又在一起约八年时间,一路向衡阳,道县,安坦平,汝城转移,途中所经历的困难难以想象,经常有敌机轰炸,伪军袭击,土匪骚扰 ,生活极度困难,在如此困境中三人相依为命战胜困难终于等到抗战胜利,所经历的种种磨难难以言表,在此过程中建立的深厚感情是常人难以体会的。

1946年台湾收复,总部筹划成立台湾省盐务局,抽调洪涤怀去台湾省盐务局任会计股长,办公地点设在台南,由于语言不通,只能以文字交流思想,生活上也有诸多不便,天气又炎热,所以洪涤怀不愿继续在那里,向总部请求调回大陆工作,直到1948年总部才把洪涤怀调到安徽省盐务局任赴外稽核员,主要工作地点在芜湖。就在这一年11月解放军发起淮海战役,至49年1月结束,不久又准备发起渡江战役,此时国统区局势很乱,国民党人心涣散,1949年1 月芜湖盐务局奉命疏散人员,这时候洪涤怀只能离开芜湖,回到了阔别38年的故乡临海。对于这一段经历洪涤怀有诗为证:“四十恰逢抗战日,流亡道上躅尘埃。雨亭大正同心侣,安坦平中且徘徊。”

洪涤怀于1949年1月回到家乡临海,那一年他五十岁,当年在长沙工作的薪俸大多数化在招待客人上,所剩无几,如当年公仪公藻兄弟一直住在洪涤怀家,开销比较大,奉命疏散时局势很乱,各人自顾不暇,单位也没什么补贴,回家乡后经济上并不宽馀,生活过得比较清苦。但他始终以“夭寿不二,修身以俟之”为人生信条,所以对于生活的清苦总是保持乐观的心态。由于没有工作,一直闲居在家,整日无所事事,更因离家达38年之久,亲戚也疏远了,在家乡几乎没有什么朋友,所以倍感精神空虚,每天以看书读报打发日子,偶尔上街走走,到1949年6月临海解放,发现街上有人叫卖各种宣传品,洪涤怀就随手买了两本,回家读了几遍,内容是马列主义毛泽东思想,主要观点是要依靠工农来改造自已的旧思想,破除自已长期以来的顽固不化的习惯思想,这是洪涤怀第一次接触马列主义毛泽东思想,他感触很深。

洪涤怀回忆道:“直到1951年的一天,我的老师项士元先生来访,给我很大的关怀,并说他在负责筹划临海县文物管理委员会,需要帮手,征求我的意见,能不能跟他合作,我当即就同意了他的要求,到1952年春节,项士元第二次来我家请我当他的助手,我欣然前往,从此我在项先生的指引下开展工作。”项士元与洪家是故交又与洪涤怀有师生情谊,项先生很有学问,曾任《之江日报》社社长兼主笔,临海图书馆馆长,浙江省史志馆浙东办事处主任等职,精史学、文学、经学、方志学、目录学、古体诗等 。项士元与洪涤怀一起经常奔走于台州六县,收购了民间藏书家的大量图书,字画,存放在东湖岗五间小房里,由洪涤怀住在里面一边看护文献资料,一边将图书编目,洪涤怀工作认真负责,深得项士元的信任,但因当年情况特殊,这些工作都是义务性质,并没有报酬,他一边在项士元指导下工作,一边向项士元学习古体诗。后来临海县政协举办马列主义毛泽东思想学习班,项士元推荐洪涤怀参加学习,得到了系统学习马列主义毛泽东思想的机会,洪涤怀珍惜机会,学习认真刻苦,他买了《毛泽东选集》,反复读了好几遍,特别推崇《实践论》和《矛盾论》,把《实践论》和《矛盾论》与太极拳理论结合起来深入研究,通过学习他觉得自已的思想发生了天翻地覆的变化,他在自传里对自已的思想转变过程和研究成果有祥细的描述:“《实践论》和《矛盾论》的真实道理对我们经常所学习的《太极拳论》有很大的启发,例如,《矛盾论》所说的唯物辨证法认为外因是事物变化的条件,内因是变化的根据,外因通过内因起作用,事物既相互对立又相互统一,在一定条件下相互转化,等等,这些道理都可以结合太极推手而悟出许多决窍来。凡是练太极拳的人们不能只从拳架形式上下功夫,应该把《实践论》和《矛盾论》与《太极拳论》结合起来研究,细细揣摩,在应用上加以发展。但多数练拳人只在形式上依样画葫芦,没有人用心去熟读有关理论,徒然白费光阴,这是我自练太极拳以来,通过参加政协学习会得到的一次很大的开窍。”

不久,街道创办草织厂,邀请洪涤怀去担任会计工作,刚开始时学习编织草袋,没有工资,等草编厂有了起色后才开始定工资,每月15元,总算能勉强糊口。

由于人们不知道洪涤怀会吴式太极拳,所以直到70年代初期鲜有人向洪涤怀学习太极拳,钱绍贤由于身体不好,想通过练太极拳提高身体素质,是学拳比较早的一个,由于形势所限那时候只能偷偷教拳,到七十年代末期学拳的人才渐渐增多起来,十一届三中全会后,我国实行改革开放政策,政治环境相对宽松,县体委为了挖掘传统文化,请洪涤怀到东湖体育馆教授吴式太极拳,当时学者甚众,为了满足群众的需求,扩大影响,于81年在东湖体育馆举办吴式太极拳培训班,慕名而来的人络绎不绝,不到一年半时间就举办了三期,学员达百余人,此后还举办了很多期,学员总数多达几百人,使吴式太极拳在临海的影响日盛,至今天,盛况空前,每天早晨只要去公园转一下,都能见到很多练吴式太极拳的人。洪涤怀是临海吴式太极拳的开山祖师。

县体委为了吴式太极拳后继有人,传承不断,要求洪涤怀收徒,因此,在体委指导下分二批正式收徒十名。期间,常有各地太极拳爱好者前来学习切磋武艺,温州的夏鸣声先生曾慕名前来拜访洪先生,夏鸣声是杨式太极拳大家牛春明的高足,两人在东湖切磋武艺并交流心得,结束后夏先生对洪先生的弟子们说:“你们有如此好的一位老师,要倍加珍惜,努力学习。”

洪涤怀为人热沈,做事一丝不苟,为了把太极拳教好,他不顾八十高龄仍吃住在东湖体育馆,住在体育馆阶梯看台的下面,既潮湿又闷热,而他一住就是近十年,此种奉献精神和高尚品德值得我们学习和尊敬。住在东湖期间,为了更好研究和推广吴式太极拳,洪涤怀带领弟子们成立了临海县吴式太极拳推广小组,由于成绩突出于1983年被省总工会评为“浙江省职工优秀体育锻练小组。” 在县体委领导和组织下,洪涤怀经常带领弟子们出席全省及全国各类太极拳交流会,研讨会,1982年11月省体委举办武术表演会,洪涤怀代表台州队参加,并在会上表演吴式太极拳,受到同行的好评及省体委领导的称赞,勉励他再接再励为社会主义新中国培养后继人才而努力奋斗。1987年5月浙江省武术挖掘整理办公室在富阳召开撰写全省拳械录会议,指定洪涤怀表演吴式太极拳全套拳架及双人推手,展示了运用十三势听化拿发之技窍,并以相片形式纪录存档于省体委。1988年论文《陈家沟的太极拳传自蒋发》入选中国体育史学会浙江省分会论文集,并在第三届体育史论文报告会上作大会发言,获得同行的一致好评,并获得论文证书。1990年论文《漫谈太极拳的演变》在浙江省体育史论文报告会暨全省第二届武术研讨会上宣读并获得论文证书。

九十年代,先生长子洪昌繁在人民路南端的新房落成,此时他年龄也越来越大,才回到家里住,独自一人住在五楼套房里,晚上弟子们都来练拳和推手,我作为吴式第五代传人有幸参加而亲眼所见,此时先生已九十高龄,仍坚持与弟子们推手打轮,与每个徒弟都推一遍才坐下来休息一会,然后是问题解答,解说指导,气氛轻松活沷,每晚如此,乐此不疲,如此坚持了很多年,直到99岁临终前半年还能推手,尽管他两脚穿一双旧拖鞋,后跟已经礳得很薄了,前高后低,但他仍能稳如泰山,轻松自如,远用沾粘连随听化拿发之技巧,时而走化,时而粘随,时而沉劲,走化时使对手有如临万丈深渊之感,粘随时则随影随形欲摆不能,用沉劲时则如泰山压顶,徒弟们总被他推得东歪西斜,始终站立不稳,发劲时,未见有身形动作,却如电闪雷鸣,对手已在一丈开外,百岁老人有如此功力,足见“察四两拨千斤之句,显非力胜,观耄耋能御众之形,快何能,”所言非虚也。洪涤怀教太极拳近四十年,从不收弟子一分钱,也不收半点礼物,凡有人来学太极拳他无不倾囊而教,诲人不倦。

白天有空闲时则研究拳理拳法,撰写理论文章,总共撰写论文三十余篇,如《漫谈吴氏太极拳的溯源及特点》、《论太极拳十三势与八门五步》、《论太极拳中定劲》、《吴式太极拳六大要领》、《吴式太极拳十二准则》、《用辨证唯物论的观点推动太极拳的练法》、《论推手的格物致知》等等 。特别是《论太极拳中定劲》一文,以唯物辨证法的观点对中定劲加以系统的论述,他认为“十三势以中定劲为主要基础,有中定然后才有一切机势变化,中定劲从虚实中掌握,有中定才可言虚实,处处有虚实即处处要掌握中定。”在历代关于太极拳的文献中只有十三势中有提及中定劲但没有祥细论述,传说全佑离开杨家时杨露禅赠言“占住中定往开里打。”其它就很少看到有关中定劲系统论述,象洪涤怀这样辨证地系统地论述中定劲极为鲜见,又如,在《论推手的格物致知》一文中以王阳明的心学来论述太极拳,《用辨证唯物论的观点推动太极拳的练法,》一文中以唯物辨证法的方法论和《矛盾论》思想来指导太极拳的练习均属于首创。这些理论极大地丰富和提高了吴式太极拳的理论体系,它的高度是我辈难以望其项背的,在吴鉴泉众多弟子也是无人能及的。

这些论文是洪涤怀化一生心血凝结而成,他视若珍宝,一直想出版发行,以便使更多的太极拳爱好者能了解和学习吴式太极拳,但是由于出版经费问题,未能如愿,这是他生前最大愿望,所幸的是,其弟子李方明经过多方努力终于在2015年出版发行的《洪传吴式太极拳述真》一书中全部收录其论文近三十篇,总算了了洪涤怀一生中最大的心愿。李方明又主持集资 2万余元在洪涤怀坟前设立纪念碑,正面书“洪涤怀宗师纪念碑”八个大字,背面有洪涤怀简介,以此纪念临海吴式太极拳的开山祖师洪涤怀先生,又于2020年主持召开洪涤怀先生诞辰120周年纪念大会,邀请全国吴式太极拳同门及临海一脉百余人参会,使洪传吴式临海一脉声名远播,若洪先生在天有灵定会含笑九泉的。

今天,洪传吴式太极拳临海一脉中人才辈出,洪涤怀的很多弟子和学生都几十年如一日,坚持练吴式太极拳,第五代更是不计其数,如李方明以临海鉴泉太极拳社为基地,丁跃春以临海市总工会为平台,他们开门立户,广收门徒,洪涤怀本族中有其侄孙洪继武成立吴式太极拳工作室,他们都在努力传承和弘扬吴式太极拳的精神。

洪涤怀不但是一位太极拳家,而且是一位诗人,他喜欢写古体诗,有诗作近百首,他的诗词格调高雅,平仄和押韵规范,用典帖切,通俗易懂,读起来朗朗上口,内容大多描写拳理拳法,平常所见所闻,可惜很少发表,有小部分由其诗友姚海宁先生收录在《当代临海诗词楹联集》中,大部分收录在《洪传吴式太极拳述真》之中。

上世纪七十年代,洪涤怀将一颗吴式太极拳的种子播种在临海这片具有深厚文化底蕴的土地上,生根发芽,渐至枝繁叶茂,明天一定会更加繁荣昌盛。

© 2025 温县太极乡音信息产业有限公司 All Right Reserved. 豫ICP备05002751号-3 焦公网安备:4108250200182